Tokio: Japans genussvolle Megacity

Unser Reiseabschnitt Tokio wird an diesem Morgen auf ganz besondere Weise eingeleitet. Kurz vor Sonnenaufgang taucht auf Backbordseite der von der Morgenröte angehauchte Mount Fuji auf. Er ist glasklar zu sehen, ohne Wolken und ohne Dunst. Wir ahnen gar nicht, was wir mit diesem Anblick für ein seltenes Glück haben. Der heilige Berg zeigt sich nämlich nur an wenigen Tagen im Jahr ganz, meistens in den kühleren Monaten, wenn die Luft trocken ist. Jetzt liegt er vor uns in seiner perfekten Symetrie und der markanten schneebedeckten Spitze. Was für ein Empfang! Ein passenderes Bild ließe sich für unser nächstes Reiseland Japan eigentlich gar nicht wählen.

Tokio ist unser erster Hafen und wenn wir auf den heutigen Zeitplan schauen, wird sich das Einlaufen über ein paar Stunden ziehen. Es ist eben alles eine Nummer größer hier. Gegen Mittag nähern wir uns langsam Stadt und Hafen und eine endlose Skyline zeichnet sich am Horizont ab. Über zehn Millionen Menschen erwarten uns in der asiatischen Megacity. Noch sind wir aber auf unserem schwimmenden Dorf und da gibt es heute auch etwas zu feiern. Wir haben nämlich Bergfest. Sprich: die Hälfte unserer Weltreise liegt jetzt hinter uns. Wahnsinn, keine Ahnung, wo die letzten zwei Monate geblieben sind. Es gibt Sekt, ein üppiges Buffet und eine riesengroße Weltreise-Torte, die wir uns mit Blick auf Tokio auf dem Pooldeck schmecken lassen.

Festgemacht wird am späten Nachmittag am Cruise Terminal, wo uns eine handvoll in Trachten gekleideter Japaner mit einem eindrucksvollen Trommelkonzert begrüßen. Bevor wir unser geplantes Abendprogramm starten, ist unsere erste Herausforderung erstmal das Verständnis des U-Bahn Netzes. Die 13 Linien befördern täglich durchschnittlich 8,5 Millionen Fahrgästen und das Schienennetz gehört zum am stärksten in Anspruch genommenen der Welt. 8,5 Millionen! Kann man sich das vorstellen? Wir brauchen einen Moment bis wir uns in dem Wirrwarr zurechtfinden. Glücklicherweise sind die Japaner äußerst hilfsbereit und haben einheimische Helferlein an den Fahrkartenschaltern platziert, um ahnungslosen Touristen wie uns etwas Starthilfe geben.

Wir steigen an der Shinjuku-Station aus, dem größten Bahnhof der Welt, und haben sofort das Gefühl, in der Zukunft gelandet zu sein. Man läuft scheinbar endlos Treppen hinauf, Gänge hinab und dann immer weiter. Trotz des permanenten Gewusels kein Chaos hier. Alles wirkt zutiefst zivilisiert, geordnet und miteinander eingespielt. Es ist mittlerweile Abend geworden und in der Stadt hat der wilde Tanz der Neonfarben begonnen. Alles flackert, alles strahlt von tausenden von Monitoren. Hier fühlt sich Tokio an wie eine überdrehte Version unserer westlichen Welt. Die Stadt ist nicht zufällig so. Tokio wurde bewusst aus strategischem Kalkül zur modernen Metropole gemacht. Nachdem China in den Opiumkriegen zum Spielball westlicher Mächte geworden war, entschieden die Japaner, einen anderen Weg zu gehen. Sie modernisierten sich selbst, schnell und konsequent, um dem Westen auf Augenhöhe zu begegnen. Siege gegen China und Russland stärkten dieses Selbstbewusstsein weiter. Und als 1923 ein gewaltiges Erdbeben große Teile der Stadt zerstörte, wurde der Wiederaufbau zur Chance. So wurde Tokio zu dem was es heite ist: ein Schaufenster der japanischen Moderne.

Wir laufen zur berühmtesten Kreuzung der Welt: Shibuya. Bei jedem Ampelwechsel setzen sich hier tausende Menschen gleichzeitig in Bewegung, noch dazu auch diagonal. Wie Fischschwärme im Gegenstrom ziehen sie über den Asphalt und bleiben ebenso geschlossen stehen, wenn die Ampel wieder auf Rot springt. Wir schauen gebannt eine Weile zu, erst unten auf Straßenniveau, dann von oben, aus dem Starbucks gegenüber. Ein Tipp für alle, die mal selbst an dieser Kreuzung stehen und sich das Spektakel aus der Vogelperspektive ansehen möchten. Mama möchte jetzt allerdings lieber zur Statue von Hund Hachikō gegenüber. Dieser besondere Hund ist im ganzen Land zum Symbol für Treue geworden. In den 1920er-Jahren kam er jeden Tag hierher, um sein Herrchen von der Arbeit abzuholen. Als der Mann eines Tages nicht zurückkehrte, wartete Hachikō trotzdem weiter. Neun Jahre lang, jeden Tag, am gleichen Ort. Eine wirklich sehr rührende Geschichte, die viele Menschen bewegt hat. Wir schießen ein schnelles Bild, aber ich dränge schon weiter. Wir sind gleich verabredet.

Bereits Tage zuvor haben wir über den Anbieter GetyourGuide die Tour Shibuya: Verstecktes lokales Essen & Kulturspaziergang in Sangenjaya gebucht. Vor einem Supermarkt im Westen der Stadt treffen wir Hiro, einen jungen Architekten-Trainee mit einem sehr guten Gespür für Orte, an denen man essen kann, ohne von Touristen umringt zu sein. Er selbst hat diese Foodtour entworfen und führt uns nach Sangenjaya, ein lebendiges Viertel im Westen Tokios. Hier gibt es keine besonderen Sehenswürdigkeiten, dafür eine authentische japanische Nachbarschaft. Das Sankaku Chitai, das Dreiecksviertel, besteht aus engen Gassen, niedrigen Häusern, kleinen Bars, viel Neonlichtern und einem leichten Retro-Touch. Viele der Izakayas, also japanische Kneipen, sind kaum größer als ein Wohnzimmer und voll mit jungen Japanerinnen und Japanern. “Hier bin ich am Wochenende schonmal bis früh morgens unterwegs.” lacht Hiro, bevor er uns in die erste unscheinbare Izakaya zieht. Dort beginnen wir uns ganz langsam durch den Abend zu schlemmen. Erst gibt es geschmorte Innereien in Miso, dann Hähnchenspieße, nur mit Salz, Schweineherz mit süßlicher Sojaglasur, frittierter Tofu mit Frühlingszwiebeln und Bonitoflocken. Auch unser zweiter Spot glänzt mit japanischen Raffinessen. Ein in zu einer Kugel geformten Kartoffelsalat mit Ei im Inneren, ein warmes Dashimaki Tamago, federleichte Tempura aus Aubergine, Süßkartoffel und Shrimp, dazu Sushi mit Lachs aus Hokkaido und Sardine aus dem Japanischen Meer, schließlich Ham Katsu, eine Art dick geschnittes knuspriges Schinkenkotelett. Dass so viel Fisch auf den Tellern landet, ist nicht überraschend, denn der Fischfang ist seit Jahrhunderten Teil des Alltags in Japan. Viele der Gerichte, die Hiro uns zeigt, sind keine besonderen Spezialitäten, sondern das, was man hier nach Feierabend isst. Dazu trinkt man Sake, japanischen Reiswein, oder lässt sich Mixgetränke zubereiten. Mama und ich probieren Soda mit Shochu (japanischen Alkohol) und Ananassaft. Hiro erklärt uns nicht nur jede uns gebrachte Köstlichkeit sondern sorgt auch ganz selbstverständlich dafür, dass wir mit den japanischen Toiletten zurechtkommen. Auf dem Weg zu seiner Lieblingsbar halten wir nochmal für Takoyaki! Oh Gott, wir halten uns die Bäuche. Noch mehr Essen? Aber diese kleinen Bällchen gehören einfach zu den großen Stars der japanischen Streetfood Kultur und dürfen bei keinem Rundgang in Japan fehlen. Takoyaki bedeutet wörtlich „gegrillter Oktopus“ und wird oft auch als „Oktopusbällchen“ bezeichnet. Diese kleinen, runden Snacks beinhalten traditionell Stückchen von Oktopus, eingebettet in einen weichen, geschmackvollen Teig, der natürlich wie vieles hier frittiert wird. Die Bällchen sind ein einzigartiges Geschmackserlebnis und sind von allem was wir probiert haben unser absoluter Favorit.

Nach diesem Tokio-Opening machen wir uns wieder auf den Rückweg durch das U-Bahn-Labyrinth zum Schiff. Die Züge kommen auf die Sekunde genau, auf den Bahnsteigen stehen die Menschen in Reih und Glied. Markierungen auf dem Boden, zwei Schlangen pro Tür. Dann fährt die Bahn ein. Sie ist schon voll, bevor sie hält und trotzdem öffnen sich die Türen auf den Millimeter vor der korrekten Eintrittsschranke. Wir rücken noch nach, obwohl wir kaum glauben können, dass hier noch Platz für uns sein soll. Dann wird von hinten weitergeschoben. Das hier ist wirklich nichts für Leute mit Berührungsängsten. Wie oft hat man diese wilden Szenen aus Tokio schon gesehen, wenn von außen die Leute in die Waggons gepresst werden. Dann schließen sich die Türen. Und plötzlich wird man von Schultern, Armen und Taschen getragen. Es ist eng, sehr eng, aber dafür erstaunlich ruhig. Kein Klingeln, kein Gedudel, kein lautes Sprechen. Nur das Rollen des Zuges und der Sound der Durchsage in Japanisch und English (zum Glück). Beinahe ist es entspannend. Ich könnte mir vorstellen, hier auf der Stelle einzuschlafen. Irgendwann spuckt uns die Bahn wieder aus. Wir finden den Weg zurück zum Schiff und sind beeindruckt davon, wie diese Stadt so geordnet funktioniert. Morgen wollen wir Tokio nochmal aus einer anderen Perspektive kennenlernen und freuen uns bereits auf einen Aida-Ausflug zu den großen Highlights. Gute Nacht, großes Tokio!

Am nächsten Morgen sehen wir Tokio wieder mit einem ganz anderen Gesicht. So spektakulär die Stadt nachts wirkt, so ernüchternd ist sie am Tag. Grau, beige, ein endloser Betondschungel. Altbauten scheinen hier kaum noch vorhanden zu sein, stattdessen hat man sich konsequent der Zukunft verschrieben. Dazu diese zweistöckigen Autobahnen, die sich durch Häuserschluchten ziehen, dazwischen kaum Licht und noch weniger Grün. Tokio ist eine der am dichtesten besiedelten Städte der Welt, Platz für Natur bleibt da wenig. Ich würde nicht sagen, dass ich Tokio hässlich finde. Aber ich verstehe, warum manch einer von einem architektonischen Hexenschuss spricht. Addiert man den Kulturschock und die fünfunddreißig Millionen Menschen des Ballungsraumes dazu, dann ist das futuristische und schwer fassbare Szenario perfekt. Ich hoffe, wir werden heute nur mit einem kleinen Bruchteil dessen konfrontiert, denn alles andere würde mich schier überfordern.

Unser erster Programmpunkt führt uns nach Asakusa, zu Tokios ältestem buddhistischen Tempel Sensō-ji. Schon von Weitem erkennt man den wunderschönen Pagodenturm mit seinen fünf gestuften Dächern. Hier fühlt sich das Stadtviertel auch wieder etwas diverser an. Jährlich kommen fast dreißig Millionen Menschen hierher, angezogen von der riesigen roten Laterne des Tempels. Wir passieren das Donnertor und stehen in der Nakamise-dori, einer der ältesten Einkaufsstraßen Japans aus dem 17. Jahrhundert. Die schmale Straße ist von rund neunzig alteingesessenen Verkaufsbuden gesäumt. Hier gibt es Süßigkeiten, Fächer, Reiskekse, Esstäbchen und auch Glücksbringer zu kaufen. Früher wurden hier Opfergaben für Pilger verkauft, heute mischen sich alle Sorten Leute in die Menge: Schulklassen, Rentner, Touristen und Tempelbesucher. Am Tempel selbst staut es sich noch weiter. In der Mitte bahnt sich eine Schlange ihren Weg zum Räucheraltar. Menschen halten hier ihre Hände darüber, streichen sich den Rauch übers Gesicht, über die Schultern und manche auch über ihre Kamera. Danach greifen viele zum nächsten Ritual und ziehen ein Omikuji, einen kleinen Wahrsagezettel. Für ein paar Yen gibt es eine Vorhersage zu Liebe, Gesundheit oder Arbeit. Gute Omen wandern in die Tasche, schlechte werden an Gestelle gebunden, damit das Pech gleich hierbleibt. Fun Fact: Der Sensō-ji hat den Ruf, besonders viele schlechte Omikuji auszugeben. Das hält niemanden davon ab, es trotzdem zu versuchen.

Nach Asakusa geht es weiter zum Kaiserpalast, der stillen Oase mitten in der Millionenmetropole. Die knorrigen schwarzen Pinien und der Blick auf die berühmte Nijubashi-Brücke sind nur einige Highlights auf dem weitläufigen Gelände des Parks. Unser Spaziergang beginnt an der Reiterstatue von Kusunoki Masashige. Er ist einer der bekanntesten Samurai der japanischen Geschichte. Kusunoki Masashige kämpfte im 14. Jahrhundert für den Kaiser gegen das Shogunat und gilt bis heute als Inbegriff bedingungsloser Loyalität. Seine Treue zum Kaiser kostete ihn am Ende das Leben. Dass seine Statue ausgerechnet hier steht, ist kein Zufall. Der Ort war über Jahrhunderte Machtzentrum der Shogune, später Sitz des Kaisers. Bis 1868 hieß die Tokio noch Edo, benannt nach der gleichnamigen Burg, die hier bereits 1446 errichtet wurde. Sie war über Jahrhunderte Sitz der Shogune und Zentrum der Samurai-Herrschaft. Die eigentliche Macht lag damals nicht beim Kaiser, sondern bei diesen Militärführern und ihren Kriegern. Erst mit dem Ende der Shogun-Regierung zog der Kaiser von Kyoto hierher. Edo wurde zur neuen Hauptstadt und erhielt einen neuen Namen: Tokio, die östliche Hauptstadt. Die Burg Edo wurde zum kaiserlichen Wohnsitz. Sie brannte mehrfach, wurde wieder aufgebaut und im Zweiten Weltkrieg schließlich fast vollständig zerstört. Der heutige Kaiserpalast ist ein Neubau auf historischem Grund und wird noch immer bewohnt. Wir laufen weiter zur wunderschönen Doppelbrücke, um einen Blick auf den nicht öffentlich zugänglichen Palast zu werfen. Viel sieht man nicht, nur ein Eingangstor und einige Wachleute. Der Palast selbst bleibt uns leider verborgen. Sehr prachtvoll sind allerdings die großen Tore aus der Edo-Zeit, von denen Sakurada-mon, das spektakulärste noch erhaltene Tor ist.

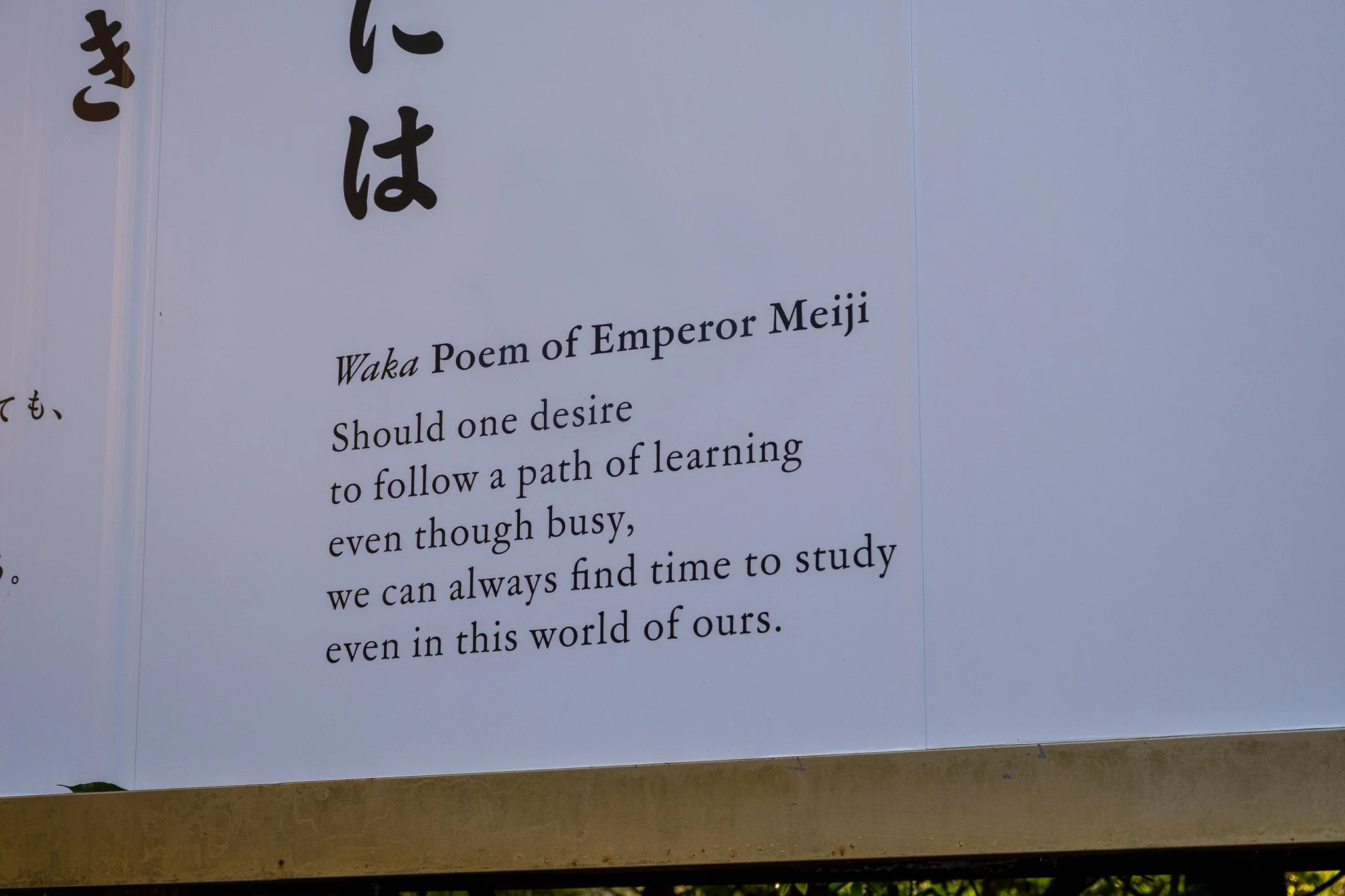

Unser letzter Stopp ist der Meiji-Schrein im Stadtteil Shibuya. Der Schrein ist Kaiser Meiji und seiner Frau gewidmet. Wir grübeln kurz. Schrein, Tempel … wie war das noch gleich mit dem Unterschied? Unser Lektor Ingo, der uns auf dieser Tour ein letztes Mal begleitet, hilft weiter. Ein Schrein gehört zum Shinto. Das ist Japans eigene Glaubenswelt, eng verbunden mit Natur, Ahnen und den vielen Gottheiten, die hier verehrt werden. Jeder Schrein ist einem bestimmten Kami gewidmet, und die Menschen kommen her, um Respekt zu zeigen, zu beten oder einfach kurz innezuhalten. Mit Buddhismus hat das nichts zu tun und doch ist es für viele hier ganz selbstverständlich, beides parallel zu leben. Zurück zu Kaiser Meiji. Er war der erste Herrscher nach dem Ende der Shogun-Herrschaft. Unter ihm öffnete sich Japan der Welt, modernisierte sich radikal und stellte die Weichen für das Land, das wir heute erleben. Meiji wird von seinen Landsleuten bis heute als Symbol dieses Umbruchs verehrt. Der Schrein selbst ist vergleichsweise jung, er entstand erst 1915. Besonders ist, wie er gebaut wurde. Über hunderttausend Freiwillige aus ganz Japan halfen bei diesem riesigen Gemeinschaftsprojekt mit.

Um zum Schrein zu gelangen, durchqueren wir den Chinju-no-Mori. Ein rund 700.000 Quadratmeter künstlich angelegten Wald. Etwa 100.000 Bäume wurden aus allen Teilen Japans gespendet und hier gepflanzt. Hier fühlt es sich tatsächlich so an, als hätten wir die Stadt hinter uns gelassen. Am Meiji-Schrein angekommen, sind wir überwältigt von den vielen Ritualen, die sich hier abspielen – selbstverständlich alles in festgelegter Reihenfolge. Zuerst werden Hände gewaschen und der Mund gespült. Dann anstellen, eine Münze werfen, zweimal verbeugen, zwei Mal kräftig in die Hände klatschen, still beten, noch einmal verbeugen. Erst dann geht man weiter. Wer mag, kauft sich ein kleines Holzbrettchen, schreibt seinen Wunsch darauf und hängt es an einen Baum. Viele Wünsche drehen sich um Gesundheit, Wohlstand oder die nächste Prüfung. Im Inneren des Schreins ist Fotografieren verboten. Stattdessen bleiben unsere Blicke an den zwei sogenannten verheirateten Bäumen hängen. Zwei Stämme, verbunden mit dicken Strohkordeln und weißen Zickzack-Papieren, die hier als heilig gelten. Zurück zum Cruise Terminal gehts nochmal über die ikonische riesige Rainbow Bridge. Die 798m lange Brücke ist eines der Wahrzeichen Tokios, mit tollem Blick auf die Skyline und den Tokyo Tower. Ein schönes Finale, noch dazu wieder bei schönstem Sonnnuntergang.

Wow, die Stadt war ein phantastischer Auftakt für Japan. Was für ein Ort der Kontraste. Das diese Riesenstadt funktioniert ist irre und sicherlich tut sie das auch nur, weil sie von einem strengen Netz aus Regeln zusammengehalten wird. Ich glaube, ohne Ordnung und ohne Disziplin würde hier alles viel schwerer laufen. Zwischen all dem Beton und der gefühlten Distanz, bleiben jedoch auch viele kleine schöne Besonderheiten hängen. Zum Beispiel die im Anzug gekleideten Taxifahrer mit ihren weißen Handschuhen. Der eine Knopf auf der Toilette, der Vogelgeräusche abspielt oder die kleinen Körbe unter dem Restaurantstuhl, in die man seine Jacken oder Tasche versteckt, damit nichts im Weg ist. Das alles macht die Stadt am Ende irgendwie doch ein wenig menschlich.