Kyōto: Die volle Macht der Schönheit

Die vielen Hafenstopps in Japan sind eine Einladung zur kleinen AIDA-Flucht. In Shimizu verlasse ich am Nachmittag mein schwimmendes Zuhause und steige in den Shinkansen Richtung Kyōto. Zwei Tage Stadtleben, bevor ich in Kobe wieder an Bord gehe. Noch am Morgen habe ich an der Rezeption mein Tagesmotto aus der liebevollen Mottoschale gezogen. „Abenteuer beginnen immer außerhalb der Komfortzone.“ Na dann. Allein unterwegs durch Japan, ohne festen Plan. Na wenigstens die Götter haben einen für mich. Das gibt mir Mut.

Der Shinkansen verbindet die Hafenstadt mit der ehemaligen Kaiserstadt über die Tōkaidō-Linie, eine der wichtigsten Verkehrsachsen Japans. Seit 1964 ist sie in Betrieb und bis heute das Rückgrat des japanischen Bahnverkehrs. Ich schwanke zwischen dem Blick aus dem Zugfenster und Google Maps auf meinem Handy. Denn so richtig weiß ich noch nicht, wo ich anfangen soll. Kyōto ist vollgestopft mit Sehenswürdigkeiten, und genau das macht es zunächst etwas unübersichtlich. Also halte ich mich an das, was ich vorbereitet habe. Eine Unterkunft im Herzen der alten Kaiserstadt. In der Nähe des Minamiza-Theaters am Kamo-Fluss beziehe ich ein kleines Zimmer in einem traditionellen Wohnhaus. Es sind zwei schlichte Räume mit nur drei älteren Möbelstücken, selbstverständlich ohne Tisch und Stühle und die originelle Keramik stammt vermutlich aus lokaler Produktion. Mir gefällts. Die Lage habe ich dabei ganz bewusst gewählt, denn von hier aus lässt sich vieles gut zu Fuß erreichen.

Am nächsten Morgen geht es bereits kurz vor Sonnenaufgang los. Zunächst haben sich Temperaturen um den Gefrierpunkt angekündigt, aber es soll ein kaiserlich sonniger Tag werden. Also ist schnell ein Kaffee gemacht und der Rucksack gepackt. Mein erstes Ziel ist der wohl bekannteste Fotospot an der Yasaka-Pagode. Sie gehört zum Hōkan-ji, einem Tempel mit Ursprüngen im 6. Jahrhundert und das Viertel rundherum zählt zu den am besten erhaltenen historischen Stadtteilen Kyōtos. Als ich gegen sieben Uhr ankomme, stehen bereits andere Frühaufsteher bereit, alle mit ähnlichem Plan. Tagsüber ist hier kaum ein Durchkommen und die Chance auf eine schöne Aufnahme geringer. Jetzt ist es zumindest für uns alle noch gut überschaubar. Eigentlich wollte ich danach raus aus der Stadt. Aber Kyōto hat wohl andere Pläne mit mir. Eine Straße führt zur nächsten, und irgendwann geht es bergauf Richtung Osten. So lande ich schließlich am Kiyomizu-dera, einem der bekanntesten buddhistischen Tempel Kyōtos. Gegründet im Jahr 778, ist der Tempel heute UNESCO-Weltkulturerbe. Besonders schön: die Haupthalle sitzt auf hölzernen Stelzen direkt am Hang des Otowa-Berges. Hinter dem Tempel schiebt sich die Sonne langsam nach oben. Sie dürfte sich biite beeilen, meine Hände sind inzwischen ziemlich eisekalt. Obwohl es mir fröstelt, denke ich nicht daran, hier vorzeitig die Segel zu streichen. Der Zauber dieses Ortes oberhalb der Stadt nimmt die Besucher hier völlig ein. Ich folge fast allen Wegen auf dem großen Gelände und nehme mir die Zeit, die vielen Details der Anlage zu entdecken. Der Rückweg führt wieder in die schmalen historischen Gassen. Mittlerweile entdecke ich immer mehr Leute in traditionellen Kimonos. In diesem Viertel scheint es fast selbstverständlich zu sein, einen Kimono zu leihen und damit durch die Straßen zu schlendern. Ich stöbere in den kleinen Läden, entdecke zauberhaftes Handwerk, viel Keramik, aber auch wohlriechendes Räucherwerk, interessante Kunst und sogar relativ schöne Souvenirs. Ich ziehe erst weiter als ich das Gefühl habe, jede Perle der Altstadt entdeckt zu haben.

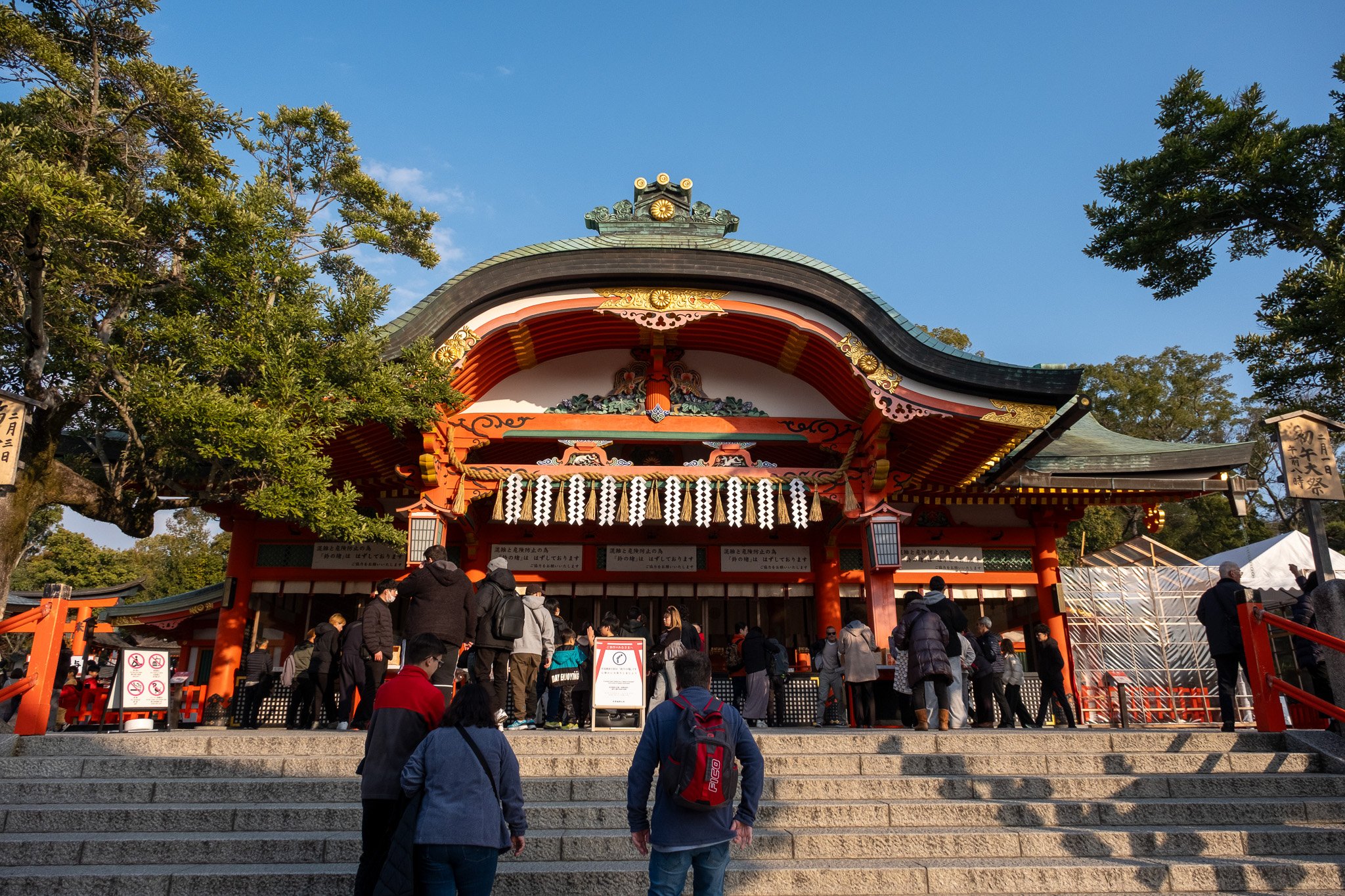

Nach dem Mittag mache ich mich auf den Weg zum Fushimi Inari Taisha, einem der ältesten Shintō-Schreine Japans. Er wurde bereits im Jahr 711 gegründet, lange bevor Kyōto überhaupt Kaiserstadt wurde. Der Schrein ist dem Gott Inari gewidmet, zuständig für Reis, Ernte und Wohlstand. Entsprechend eng ist dieser Ort bis heute mit diesen Themen verbunden. Fushimi Inari ist das Hauptheiligtum von mehr als 30.000 Inari-Schreinen im ganzen Land und gehört zu den meistbesuchten Schreinen Japans. Mit anderen Worten: Allein ist man hier nie. Schon am Eingang begegnen mir unzählige Fuchsfiguren. Füchse gelten hier nicht als Götter, sondern als Boten Inaris. Als die Gegend noch von Reisfeldern geprägt war, galten sie als gutes Zeichen für eine reiche Ernte. Sie hielten Mäuse fern, schützten die Felder und wurden so zu Glücksbringern.

Dann liegt er vor mir, der berühmte Pfad der Senbon Torii. Über tausend rote Tore stehen hier dicht an dicht. Jedes einzelne ist eine Spende. Händler und Familien ließen sie aufstellen, um Wohlstand und Erfolg zu erbitten. Ein Tor kostet heute ab etwa 400.000 Yen, die Wartezeit liegt aktuell bei rund drei Jahren. Die Namen der Stifter sind auf der Rückseite eingraviert. Der Weg zieht sich. Stufen führen durch den Wald, vorbei an kleinen Schreinen, alten Teestuben und Souvenirläden. An mehreren Stationen lassen sich Pilger einen Eintrag in ihre Bücher machen, scheinbar ein Brauch an Schreinen und Tempeln. Mit jedem Höhenmeter wird es spürbar ruhiger. Viele kehren spätestens am offiziellen Aussichtspunkt um. Wer noch weiter an die Spitze will, muss noch gut eine Stunde für einen Rundgang um den Berg einplanen. Hier komme ich nie wieder her, denke ich kurz und gehe dann doch weiter. Jenseits des Aussichtspunkts wird es noch stiller. Die Pfade führen tiefer in den Wald, vorbei an weiteren Torii und kleinen Nebenschreinen. Es wirkt abgelegener und fast verwunschen. Eine wunderschöne Atmosphäre. Zurück am Aussichtspunkt liegt Kyōto unter einer dünnen Dunstschicht und ist nur relativ schwach zu sehen. Zeit für eine Pause, ein japanisches Softeis und den Blick über die Stadt.

Zurück im Zentrum lande ich auf dem Nishiki-Markt nahe des Hauptbahnhofs. Seit Jahrhunderten dient er als Versorgungsmarkt und gilt als die Küche Kyōtos. Klar wird die Stadt hauptsächlich von den vielen Tempeln und Gärten geprägt, aber dieser Ort gehört genauso dazu. Von der breiten Shijō-Straße biege ich in eine schmale, überdachte Passage ein, die sich rund 400 Meter parallel zur großen Einkaufsmeile zieht. Unter den bunten Glasdächern tummeln sich unglaublich viele Leute. Nicht nur Besucher, sondern viele Einheimische erledigen hier ihre Einkäufe. Über 100 kleine Läden reihen sich links und rechts aneinander und verkaufen Fisch, Algen, eingelegte Spezialitäten, Süßwaren und Gewürze. Überall unter den zahlreichen Laternen dampft es und es werden Häppchen zum Probieren gereicht. In Japan ist es verpönt Essen auf die Hand zu bestellen und damit herumzulaufen. Sogar Durchsagen, weisen auf die Food-Etikette hin: Essen wird am Ort des Kaufens verzehrt. Da ist Japan streng.

Der Markt ist ein eigener Kosmos der japanischen Esskultur. Zwischen jahrhundertealten Geschäften tauchen moderne Cafés, neue Süßigkeitenläden und sogar veganes Street Food auf. Dazwischen kleine Altäre, geschmückte Eingänge, winzige Shintō-Schreine, die man fast übersieht und die immer wieder zeigen, wie allgegenwärtig Spiritualität ist. Trotz des Trubels ist die Atmosphäre erstaunlich entspannt und es gibt einfach so viel zu entdecken. Ich widerstehe den viele Verlockungen des Marktes und ziehe mich stattdessen für ein Ramen-Abendessen in einer kleine Seitengasse zurück. Bei uns im Westen ist Ramen zu einem richtigen Trend-Food geworden, aber aus der japanischen Küche ist die wärmende Nudelsuppe schon lange nicht mehr wegzudenken. In Japan gibt es über 200.000 Ramen-Restaurants, Stehimbisse oder mobile Verkaufsstände, die sich auf die schmackhaften Suppen spezialisiert haben. Herzstück jeder Ramensuppe ist die Brühe. Oft basiert sie auf Dashi, einer klaren Grundbrühe aus Kombu-Seetang, Bonitoflocken und Wasser. Bei den Einlagen sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. In meiner Schale landen heute klassische Ramen-Nudeln, Ei, Schweinefleisch und karamellisierte Zwiebeln. Dem knurrenden Magen geschuldet kommen auch noch panierte Aubergine und Hähnchen als Snack dazu. Eine sehr gute Idee. Vielleicht sogar zu gut. Ich bin übervoll und pappsatt und hoffe, dass die bevorstehende Tour eher gemütlich ausfällt.

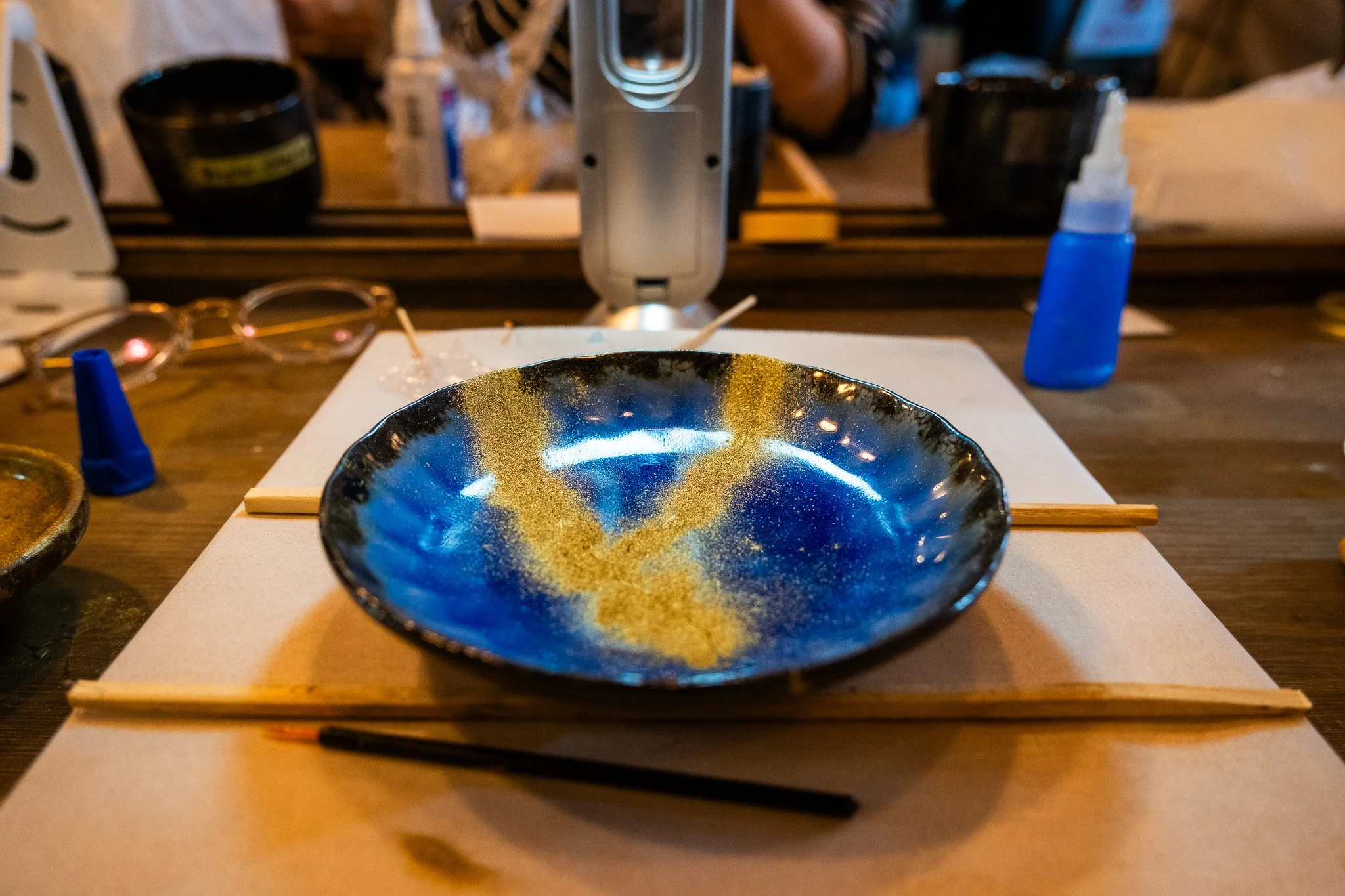

Mit gefülltem Bauch schlendere ich zurück Richtung Minamiza-Theater. Dort beginnt eine geführte Tour durch das traditionelle Gion, dem historischen Geisha-Viertel Kyotos. Eine Geisha ist eine traditionell ausgebildete Unterhaltungskünstlerin, die in Japan vor allem in Tanz, Musik, Gesang, Konversation und Etikette geschult ist. Ihr Beruf entstand im 18. Jahrhundert und ist eng mit den historischen Vergnügungsvierteln, besonders hier in Kyoto, verbunden. Entgegen gängiger Klischees haben Geishas nichts mit Prostitution zu tun, sondern pflegen und bewahren klassische japanische Kulturformen. In Kyoto werden Geishas als Geiko bezeichnet, die Auszubildenden heißen Maiko und ihre Ausbildung dauert meist mehrere Jahre. Geiko sind Teil eines streng geregelten Berufsstands und treten bis heute bei privaten Veranstaltungen auf, die schonmal mehrere hundert Dollar kosten können. Auf unserer Tour reiht sich ein Holzhäuschen ans nächste und das Flair ist unbeschreiblich magisch. Auch wenn die Zeit eine Geisha zu sehen günstig ist, bleibt uns dieser Moment leider verwehrt. Aber es ist auch so interessant die vielen Besonderheiten des Viertels und Wissenswertes aus den Leben der Geikos kennenzulernen. Am Schluss besuchen wir wir noch den Yasaka-Schrein, einen wichtigen Shinto-Schrein im Osten der Stadt. Hier wird uns das formale Reinigungs- und Gebetsritual gezeigt und erklärt. Gegen 23 Uhr endet der Tag und ich sinke völlig platt ins Bett. Meine Schritte-App zeigt mir fast 35.000 Schritte an. Neuer Weltreise-Rekord. Für den nächsten Morgen ist ein Kintsugi-Workshop geplant, eine traditionelle japanische Technik, bei der zerbrochene Keramik mit Lack und Gold repariert wird. Gute Nacht, Kyōto!

Um neun Uhr morgens beginnt mein Workshop, nur einen kurzen Fußweg von meiner Unterkunft entfernt. Im ersten Stock eines Hauses in einer unscheinbaren Nebenstraße, befindet sich ein modernes Workshop-Atelier. Hier kann man japanische Handwerkskunst erlernen und z.B. eigene Essstäbchen schnitzen oder sich mit Kintsugi beschäftigen. Kintsugi entstand in Japan im 15. Jahrhundert und ist eng mit der japanischen Teekultur verbunden. Ein repariertes Gefäß gilt dank Kintsugi nicht als beschädigt, sondern als vollendet. Perfektion entsteht für die Japaner nicht durch Makellosigkeit, sondern durch das Sichtbarwerden des Reparierten. Eine fast schon poetischer Gedanke. Zu Beginn steht jedoch die schwierigste Aufgabe für uns Kursteilnehmer an: die Auswahl des zerbrochenen Stückes. Ich entscheide mich für einen tiefblauen Teller, in der Hoffnung, dass das Gold darauf besonders gut zur Geltung kommt. An meinem hölzernen Arbeitsplatz liegen die Scherben schließlich vor mir, drei größere Teile, sauber getrennt. Der erste Schritt ist das Abschmirgeln der Bruchkanten. Mit feinem Sandpapier werden die Ränder vorsichtig bearbeitet. Dabei treten die Bruchstellen in der Lasur noch deutlicher hervor. Erst danach werden die Teile zusammengeklebt. Wir arbeiten sehr sorgfältig, denn überschüssiger Kleber müsste später mit dem Skalpell wieder entfernt werden. Jeder Handgriff zählt. Im nächsten Schritt wird ein neues Klebegemisch angerührt. Mit einem feinen Haarpinsel trage ich diesen vorsichtig entlang der Bruchlinien auf. Ich versuche, die Linie möglichst filigran zu halten. Nach kurzem Antrocknen quillt der Lack leicht auf. Jetzt wird der Goldstaub aufgestreut. Er haftet sofort an den Linien, der überschüssige Staub wird anschließend mit einem dicken Pinsel entfernt. Nach anderthalb Stunden ist aus einer kaputten Schale ein neues kleines Kunstwerk entstanden. Ich freue mich wirklich sehr über dieses persönliche und wertvolle Andenken aus Kyoto und drücke mir die Daumen, dass es den Rest der Reise in einem Stück übersteht.

Für mein letztes Ausflugsziel in Kyoto entscheide ich mich trotzdem noch einmal bewusst für einen der meistbesuchten Orte der Stadt. Ein Motiv, das mich als Fotografin natürlich nicht kaltlässt: der Kinkaku-ji, der Goldene Pavillon. Kaum ein anderes Bauwerk in Kyōto zieht so viele Besucher an, obwohl es in der Stadt rund 1.600 buddhistische Tempel gibt. Der Tempel liegt im nordwestlichen Teil Kyotos und ist nicht mehr zu Fuß erreichbar. Große Bahnlinien führen nicht direkt dorthin, also geht es mit dem Bus. Dank vorheriger Recherche weiß ich, wie es funktioniert: 230 Yen bereithalten, hinten einsteigen, und später beim Verlassen vorne beim Fahrer bezahlen. Klingt komplizierter, als es ist. Beschilderung und Durchsagen sind auch auf Englisch, und im öffentlichen Verkehr fühle ich mich absolut sicher.

Der Kinkaku-ji war ursprünglich gar nicht als Tempel gedacht. Der Pavillon wurde 1397 vom Shōgun Ashikaga Yoshimitsu als Teil seines Alterssitzes errichtet. Erst nach seinem Tod wurde die Anlage in einen Zen-Tempel der Rinzai-Schule umgewandelt, so wie er es selbst vorgesehen hatte. Auch die Goldverkleidung kam erst später hinzu, ebenfalls nach seinen Plänen. Über Jahrhunderte hinweg blieb der Pavillon unversehrt, selbst als andere Gebäude der Anlage zerstört wurden. Er überstand einige Kriege, politische Umbrüche und die Meiji-Restauration. Dann kam der 2. Juli 1950. An diesem Tag wurde der Kinkaku-ji von einem buddhistischen Kleriker in Brand gesetzt. Fünf Jahre später wurde er originalgetreu wieder aufgebaut. Seit 1994 gehört der Tempel zum UNESCO-Weltkulturerbe „Historisches Kyōto“. Offiziell heißt die Anlage Rokuon-ji, doch der Name Kinkaku-ji hat sich bis heute durchgesetzt.

Der Pavillon besteht aus drei Etagen, die jeweils unterschiedliche Baustile repräsentieren. Die oberen beiden Etagen sind mit Blattgold überzogen, das Dach besteht aus Holzschindeln und wird von einem goldenen Phönix gekrönt. Der Innenraum ist nicht zugänglich, aber an einem Nebengebäude finden sich Fotografien, die einen Eindruck davon vermitteln. Der Anblick des Tempels, der sich im Teich spiegelt, ist einfach wunderschön anzusehen. Ich bleibe nicht lange. Ein paar Fotos, ein kurzer Rundgang durch den Garten, dann geht es schon wieder fast eine Stunde zurück in die Stadt. Am späten Nachmittag endet bereits meine Kyōto-Zeit und ich fahre zum Bahnhof. In etwa anderthalb Stunden bringt mich ein Regionalzug pünktlich und absolut zuverlässig ins rund 70 Kilometer entfernte Kobe zurück zum Schiff. Ich muss sagen, dass Flair von Kyoto war trotz der vielen Touristen wirklich zauberhaft schön und ich bin dankbar, dass es während unserer durchorganisierten Weltreise auch etwas Luft für solche Erlebnisse gibt.